- >ホーム

- >働く方々へのお役立ち情報

- >Q10 産後パパ育休(出生時育児休業)とは?イクメンって何?育児と仕事を両立している男性の体験談を知りたい。

育児と仕事を両立している男性の体験談を知りたい。

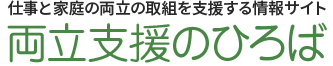

★子の出生後8週間以内に4週間まで分割して2回、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。育児休業とは違い、希望する場合は休業期間中に労使の合意に基づき一定範囲内で就業することも可能です。

★原則として、産後パパ育休を取得しようとする日の2週間前までに申し出ることが必要です。分割して取得する場合も、初めにまとめて申し出ることが必要です。労使協定により、申出期限を2週間超から1か月としている場合もあります。

- ※配偶者が専業主婦である従業員も利用できます。

- ※一定の要件を満たせば、期間の定めのある従業員も利用できます。

- ※日々雇用される従業員は対象となりません。

- ※勤続年数1年未満の従業員など一定の従業員については、産後パパ育休を取得することができないとする労使協定がある場合は対象となりません。

産後パパ育休を含む育児休業については、従業員が円滑に取得できるようにするため、事業主においては、休業の申出期限にかかわらず労働者による申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備を行い、従業員の側においても、業務の円滑な引き継ぎ等のためには、従業員の意向に応じて早めに申し出ることが効果的であるという意識を持つことが重要であることに留意しましょう。

★産後パパ育休期間中に就業させることができる従業員について労使協定で締結されている場合に限り、就業することができます。

- ※会社における規定の詳細は会社の担当者(人事労務担当部署等)にご確認ください。

★産後パパ育休期間中に就業させることができる労働者について労使協定で定められており、ご自身が対象となる場合、具体的な手続きは以下のとおりです。

- 《具体的な手続きの流れ》

- (1) 従業員が休業中に就業することを希望する場合は、産後パパ育休の開始予定日の前日までに以下を申出。

- ①就業可能日

- ②就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件

- (2) 事業主は、(1)の申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに提示。

- ① 就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)

- ② ①の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件

-

※この事業主の提示に対して、休業開始予定日の前日までに労働者が同意を行った範囲内で就業することができる。

-

※事業主は、上記の同意を得た場合は、同意を得た旨と、就業させることとした日時その他の労働条件を従業員に通知。

- 《休業中の就業日数等には上限があります》

(注) 育児休業給付や社会保険料免除との関係についてはこちらをご参照ください。- ●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

- ●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

-

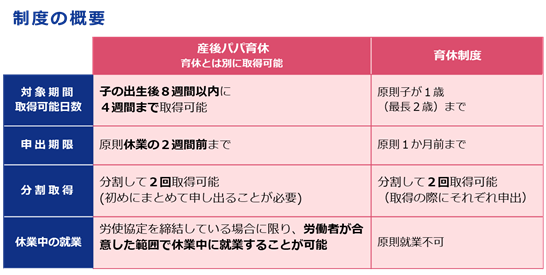

《例えば…》所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、

休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合

⇒ 就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満

産後パパ育休中の就業の注意点

- ①育児休業は従業員の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることから、育児休業中は就業しないことが原則であり、産後パパ育休期間中の就業については、事業主から従業員に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、従業員の意に反するような取扱いがなされてはいけません。

- ②産後パパ育休に関しては、育児休業等給付及び育児休業・産後パパ育休期間中の社会保険料免除について、休業中の就業日数によってはその要件を満たさなくなる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。

-

・・・・・その他のポイント・・・・・

- ○労働者が初めに申し出る「就業可能な時間帯その他の労働条件」の「その他」の例としては、就業の場所(テレワークの可否を含む)に関する事項などが考えられます。

- ○労働者による就業可能日等の提示→事業主による日時等の提示→労働者の同意により就業日等が決まりますが、労働者が同意した就業日等について、

- ・産後パパ育休の開始予定日の前日までは、労働者は、事由を問わず、同意の全部又は一部の撤回が可能です。

- ・産後パパ育休の開始予定日以後は、以下の特別な事情がある場合に限り、労働者が撤回可能です。

- ①配偶者の死亡

- ②配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により産後パパ育休申出に係る子を養育することが困難

- ③婚姻の解消等により配偶者が産後パパ育休申出に係る子と同居しなくなった

- ④産後パパ育休申出に係る子が負傷・疾病・障害その他これらに準ずる心身の状況により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった

育児休業、産後パパ育休には、給付の支給や社会保険料免除があります

- ●育児休業等給付

- 育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。

さらに、子の出生後の一定期間内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合は、最大28日分、休業開始時の賃金の13%の出生後休業支援給付を受けることができます。 - 【受給資格とは】育児休業開始日前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上ある場合

-

※原則として賃金の支払の基礎となった日数が月に11日以上ある場合に1か月と計算します。

-

- 育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。

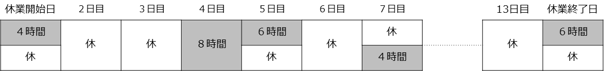

- ●育児休業期間中の社会保険料の免除

- 下記の一定の要件を満たしていれば、育児休業期間(産後パパ育休を含む)における各月の月給・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。

- ①その月の末日が育児休業期間中である場合

- ②同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合。

ただし、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除されます。

- 下記の一定の要件を満たしていれば、育児休業期間(産後パパ育休を含む)における各月の月給・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。

!休業中の就業を行う際の留意点!

- ●出生時育児休業給付金について

- ①給付金の対象となるのは、産後パパ育休期間中の就業日数が一定の水準(※)以内である場合です。

-

※産後パパ育休を28日間(最大取得日数)取得する場合は、10日(10日を超える場合は80時間)。これより短い場合は、それに比例した日数または時間数。

(例:14日間の産後パパ育休の場合は、5日(5日を超える場合は40時間))

-

- ②また、産後パパ育休期間中に就業して得た賃金額と出生時育児休業給付金の合計が、休業前賃金日額×休業日数の80%を超える場合は、当該超える額が出生時育児休業給付金から減額されます。

- ①給付金の対象となるのは、産後パパ育休期間中の就業日数が一定の水準(※)以内である場合です。

- ●育児休業期間中の社会保険料の免除について

- 令和4年10月以降に開始した育児休業間中の社会保険料免除については、「14日以上」の日数には、産後パパ育休の休業中の就業の仕組みにより事前に事業主と労働者の間で調整した上で就業した日数は含まれません。

★イクメンとは、子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性のこと。または、将来そんな人生を送ろうと考えている男性のこと。イクメンがもっと多くなれば、妻である女性の生き方が、子どもたちの可能性が、家族のあり方が大きく変わっていくはず。そして社会全体も、もっと豊かに成長していくはずです。イクメンプロジェクトは、そんなビジョンを掲げて発足しました。

- イクメンプロジェクト公式サイト https://ikumen-project.mhlw.go.jp/

★イクメンプロジェクト公式サイトで、「イクメンの星」の体験談をご紹介しています。

★男性社員が働きながら安心して子育てができる環境づくりを進めている企業・団体の取組を、イクメンプロジェクト公式サイトで投稿することができます。また、全国の企業・団体の宣言を閲覧することができます。

★イクボスとは「部下や同僚等の育児や介護、ワーク・ライフ・バランス等に配慮・理解のある上司」のことです。

イクメンプロジェクト公式サイトで、イクボス宣言を投稿することができます。また、全国の企業・団体の宣言を閲覧することができます。

- 「父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランス ガイド~」

- 仕事と育児を両立するためのヒントをまとめた冊子です。