- >ホーム

- >事業主の方々へのお役立ち情報

- >Q38 男女ともに希望に応じて仕事と育児の両立を可能にするために、事業主に義務づけられていることはどんなこと?

★柔軟な働き方を実現するための措置等

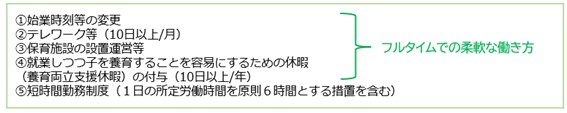

育児期の従業員が希望に応じた柔軟な働き方ができるようにするため、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対して、職場のニーズを把握した上で、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。

・日々雇用者は対象から除外できますが、有期雇用労働者は全員対象としなければなりません。

・事業主がどの措置を選択して講ずるかを検討するに当たっては、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。

・従業員は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

・「始業時刻等の変更」の措置とは、フレックスタイム制、1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)をいいます。なお、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度は、保育所への送迎の便宜等を考慮して通常の始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度である必要があります。

・「テレワーク等」については、必ずしも情報通信技術を利用する業務に限定するものではありません。また、その実施場所については、自宅を基本としつつ、自宅に準ずるものとして就業規則などで定める場所(サテライトオフィス等)を含みます。なお、テレワーク等の措置は、労働者が働きながら子を養育することを容易にするため、保育所への送迎の便宜等を考慮して措置する必要があることに留意ください。

・「保育施設の設置運営等」については、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(ベビーシッターの手配及び費用負担)をいいますが、そのうち「保育施設の設置運営」とは、事業主(A)自身が行う場合だけでなく、他の事業主(B)が行い事業主(A)がそれに要する費用を負担する場合を含みます。

・「養育両立支援休暇の付与」については、1日の所定労働時間を変更することなく利用でき、かつ1年間に10労働日以上の日数について時間単位での利用をすることができるものとしなければなりません。この場合、休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数となります。なお、時間単位で利用ができ、具体的な休暇の用途を限定しないものとすること等の要件を満たしていれば、失効年次有給休暇の積立を養育両立支援休暇として措置することができます。その場合、当該失効年次有給休暇の日数が1年間に10労働日を下回っている労働者には、別途不足分の日数に養育両立支援休暇を加えて1年間に10労働日以上の日数の利用をすることができるものとしなければなりません。