- >ホーム

- >働く方々へのお役立ち情報

- >Q9 男性の私が、妻の出産や育児のために取得できる制度はどんなものがある?

*育児休業等給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付について詳しく読む

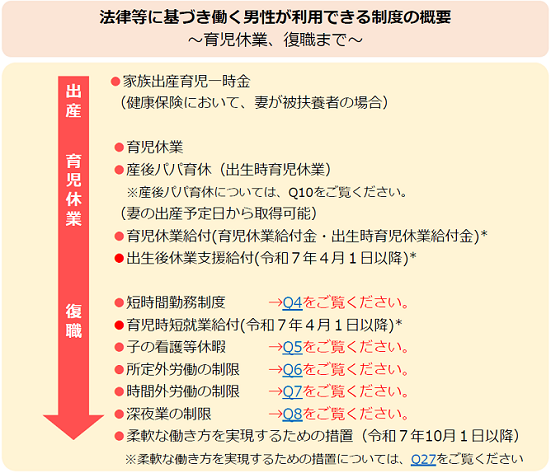

男性も女性と同様に育児休業等の制度を利用することができます。育児休業については以下のQ&Aをご確認ください。

また、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得することができます。詳しくはQ10をご覧ください。

配偶者の妊娠がわかったら、出産予定日や休業の予定を、早めに会社(上司)に報告しましょう。その後の周囲の理解にもつながります。また、妊娠・出産と仕事に関する法律や社内の制度について、自分でも確認しておきましょう。

なお、従業員が本人や配偶者の妊娠・出産の申し出をした場合、事業主は育児休業等について個別に周知するととともに、休業の取得意向の確認を行うことが義務付けられています。詳しくはこちらをご覧ください。

さらに、男女とも育児休業を取得しやすくするため、研修や相談窓口の設置など職場環境を整備することが事業主に義務付けられています。詳しくはこちらをご覧ください。

★原則として、1歳になるまでの子どもを育てる男女従業員です。

育児休業は、従業員が事業主に申し出ることによって取得できる制度であり、たとえ、就業規則等に定められていなくても取得できます。

- ※配偶者が専業主婦である従業員も利用できます。

- ※一定の要件を満たせば、期間の定めのある従業員も利用できます。詳しくはQ11をご覧ください。

- ※日々雇用される従業員は対象となりません。

- 勤続年数1年未満の従業員など一定の従業員については、育児休業を取得することができないとする労使協定がある場合は対象となりません。

★原則として、子どもが出生した日から1歳になるまでの間で、従業員が希望する期間です。

- ※令和5(2023)年4月1日生まれの場合、令和6(2024)年3月31日までの間で希望する期間、育児休業を取得することができます。

両親ともに育児休業をする場合で、一定の要件を満たす場合には、子が1歳2か月になるまでの間、育児休業を取得することができます。ただし、育児休業の期間は親1人につき1年間が限度です。

★保育所等に入れない場合など、一定の場合には1歳6か月又は2歳まで、育児休業を延長することができます。

なお、会社によっては法律で定める以上の制度を設けている場合もありますので、就業規則等を確認しましょう。

★原則として育児休業を取得しようとする日の1か月前までに、申出に係る子の氏名、生年月日、申出者との続柄、休業開始予定日、休業終了予定日を明らかにして書面で会社に申し出ます。会社に指定の様式(育児休業申出書)がある場合は、その様式で申出ることになりますので、確認しましょう。

★育児休業の取得などを理由として、解雇等不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。詳しくはQ13をご覧ください。

★両親ともに育児休業をする場合で、一定の要件を満たす場合には、子が1歳2か月になるまでの間、育児休業を取得することができます。ただし、育児休業の期間は親1人につき1年間が限度です。

- 厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」

※こちらから詳しい資料がダウンロードできます。